目次

リモートI/OとソフトウェアPLCが注目される背景

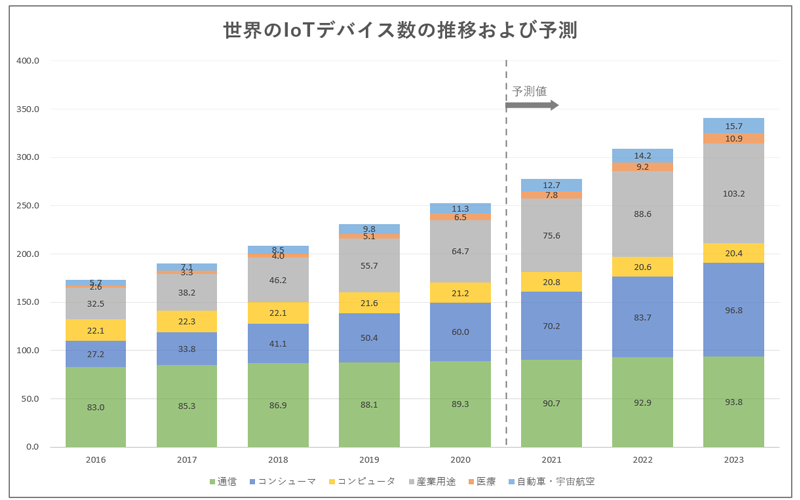

近年、IoTデバイスの市場は急速な成長を遂げており、総務省『令和3年版情報通信白書』によると、2016年時点で173.2億台であった世界のIoTデバイス数は、2020年に253億台となり、約80億台増加しています。

出典:総務省『令和3年版 情報通信白書』

出典:総務省『令和3年版 情報通信白書』

デバイス数で大きな比率を占めているのは通信分野(スマートフォンや通信端末)ですが、市場的には飽和状態にあるため、他の分野と比べると低成長と予測されています。

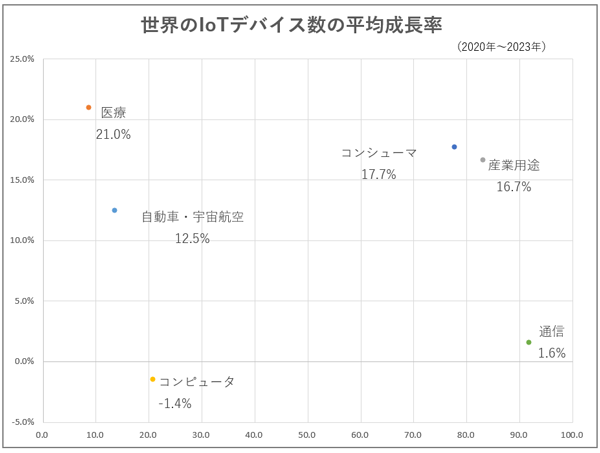

出典:総務省『令和3年版 情報通信白書』から算出

出典:総務省『令和3年版 情報通信白書』から算出

高い成長率が見込まれている分野としては、医療/コンシューマ/産業用途/自動車・宇宙航空の4つの分野を挙げることができます。産業用途では、IoTの活用によるスマート工場化に期待が集まっており、今後も多くのデバイスが導入されると思われます。

しかし、工場でIoTデバイスが増加することにより、設置場所の確保や入出力信号の配線の増大や、導入後のメンテナンスの複雑さなどが課題になっていないでしょうか?本コラムでは、このような課題解決の一つの方法としての、「リモートI/Oによる省配線と分散制御」をテーマとして紹介します。

離れた場所との入出力信号処理の課題

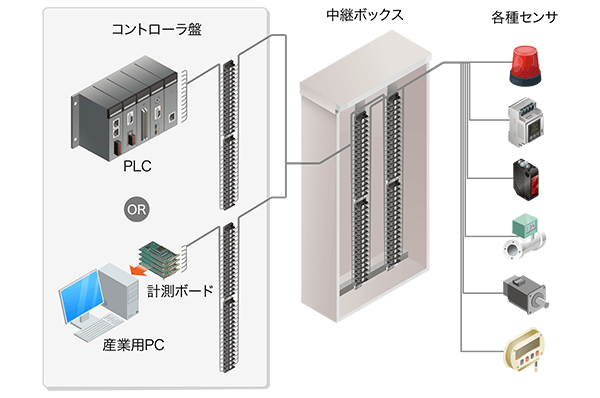

PLCや産業用パソコンを利用した制御や計測システムにおいて、離れた場所とのセンサやアクチュエータとの信号の入出力には多くの課題が考えられます。

離れた場所の入出力信号の配線イメージ

離れた場所の入出力信号の配線イメージ

コントローラと離れた場所のセンサとの入出力信号を接続する場合、センサごとに信号線の配線が必要であり、入出力点数が増えれば増えるほど、配線距離が長くなるほど大量の電線が必要になります。また、コントローラ盤内の端子台も増えますし、長距離の配線工事となれば配線途中での中継ボックスなどの設備も増えることになるため配線工事のコストは、どんどん増大します。

システムの信頼性の面から考えた場合、コントローラとのデジタル信号を長い距離で配線を行うと電圧降下で誤動作が懸念されますし、アナログ信号を長距離伝送すれば、ノイズによる信号への影響が懸念されます。

このような場合に、センサやアクチュエータなどの入出力処理を、物理的な配線ではなくネットワークを利用して行うことができれば、多くの課題が解決できます。

リモートI/Oとは?

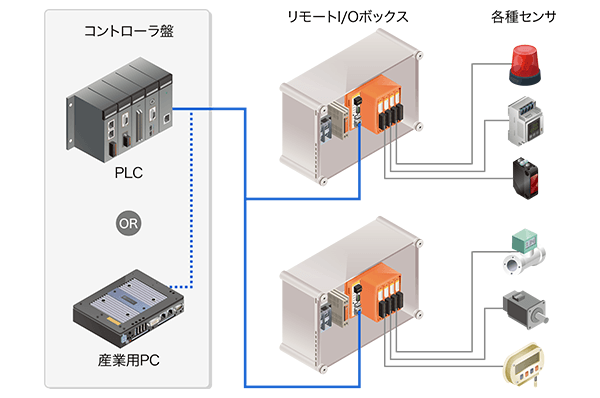

リモートI/Oは、工場などの計測装置や、入力装置、制御機器などを、ネットワークを利用して、入力や出力を行うための仕組みです。

リモートI/Oを利用した入出力信号の配線イメージ

リモートI/Oを利用した入出力信号の配線イメージ

ネットワークを利用して入出力を行うため、省配線化が可能で煩雑な配線が不要なことや、長距離のデータ輸送によるノイズの削減に効果があります。また、システム設計の簡素化やメンテナンス性の向上など多くのメリットがあり、工場の自動化やIoTの取り組みなどが進んでいる工場では様々な用途で利用されています。

なお、デメリットとしては、通信方式によっては高速な入出力への対応が苦手な場合や通信障害が発生した場合の安全対策などの考慮が必要な場合もあります。

リモートI/Oの配線の種類

現在、一般的に利用されているリモートI/Oの配線の種類としては、大きく3つに分類することができます。

(1)シリアル通信

シリアル通信は、RS-485やCANなどの通信規格をベースとした通信方式です。汎用なケーブルを利用可能な製品も多くあり、特殊な工具や高い工事スキルが不要なことから古くから利用されている方式です。代表的な通信方式には、CC-LinkやDeviceNet, Modbus-RTUなどがありますが、通信ケーブルは通信品質の確保を目的として、メーカから専用ケーブルが指定されている場合もあります。

(2)Ethernet通信

Ethernet通信は、インターネットやオフィスネットワークとして広く普及している通信技術をベースとしています。一般的なネットワーク工事で利用される、LANケーブルや光ケーブル、スイッチングHUBなどの汎用的なケーブルやネットワーク機器が利用できる上、比較的高速な通信を簡単に実現できるメリットがあります。代表的な通信方式には、Ethernet/IPやEtherCAT, Modbus TCPなどがあります。

コンテックからもModbus通信に対応したリモートI/O製品として「CONPROSYS® nanoシリーズ」を発売しています。

8チャネルのIO-Linkポート(Class A)を持ったIO-Linkマスタ「CPSL-08P1EN」も発売しています。IP67等級の防塵・防水に対応できるリモートI/Oとして利用可能です。

(3)無線通信

無線通信方式を採用したリモートI/Oは、Wi-Fiやサブギガ帯の無線通信技術をベースとしています。無線通信により、端末間の通信ケーブルの工事が不要になるので、工事費用を削減できることや、移動する装置との通信が可能など、多くのメリットもあります。

コンテックからも920MHzのサブギガ帯の無線通信を簡単に利用できる「ワイヤレスI/Oシリーズ」を発売しています。

リモートI/Oの欠点を補うソフトウェアPLCの利用

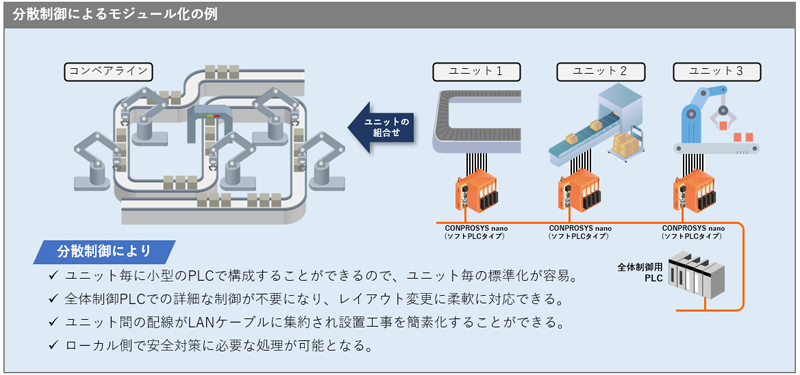

上記のリモートI/Oの説明のなかでデメリットとして、高速な入出力への対応が苦手な場合や通信障害が発生した場合の安全対策などの考慮が必要と説明しましたが、リモートI/Oでのローカル端末の中で信号処理が可能であれば、高速なレスポンスや安全対策のための処理のコントロールが可能になります。

また、大型の設備で分散制御を利用して装置を構成すれば、装置をユニットごとに分けるなどモジュール化が可能になります。それにより設計工数の削減や設置工事時のコスト削減なども可能になります。

CONPROSYS® nanoシリーズには、ソフトウェアPLCの機能を搭載した「プログラマブルリモートI/Oカプラユニット」も発売されています。本製品は、国際標準となるIEC61131-3準拠のソフトウェアPLCの機能を内蔵したI/Oカプラユニットであり、リモートI/Oのローカル内で信号処理が可能であり、信号処理の高速化や分散制御を考慮したシステム構築をサポートします。

ソフトウェアPLCとは

工場などで利用されている設備を制御するために、主に使われているのがPLCと呼ばれる制御装置です。PLCは古くから利用されている制御用のコントローラですが、現在でも進化を続けており、工場のIoT化やロボット制御などでも利用されています。

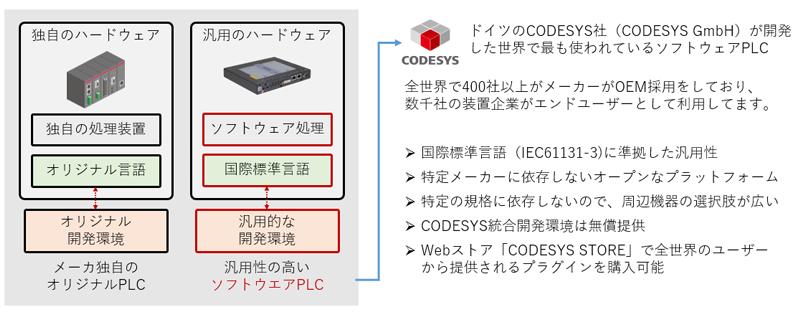

制御機器メーカの多くのPLCは、メーカ独自のハードウェアと独自のPLCソフトウェアで構成されています。つまり、ハードウェアとソフトウェアが一体になって販売されています。そのため、メーカ独自のPLCで動いているソフトウェアを他メーカのPLCに移植することは、非常に高いスキルを必要とする作業となります。

一方でソフトウェアPLCは、ハードウェアと切り離されておりソフトウェア単体でライセンスされています。そのため、任意のハードウェア、例えば、産業用パソコンやラズベリーパイなどにインストールして使用できます。つまり必要とされる最適なハードウェアをPLCとして利用することも可能になります。

ソフトウェアPLC「CODESYS」とは

CODESYSは、ドイツのCODESYS社が開発したソフトウェアPLCであり、世界中でスマート工場やIoTの普及と共に注目されており、全世界で400社以上の企業がCODESYSを採用しています。

コンテックでは、CODESYS内蔵のnanoシリーズ以外でも、HMI搭載のWebモニタリング機能やフィールドバス・マスタ機能を搭載した「CONPROSYS® PACシリーズ」も発売しています。

CODESYSの特徴

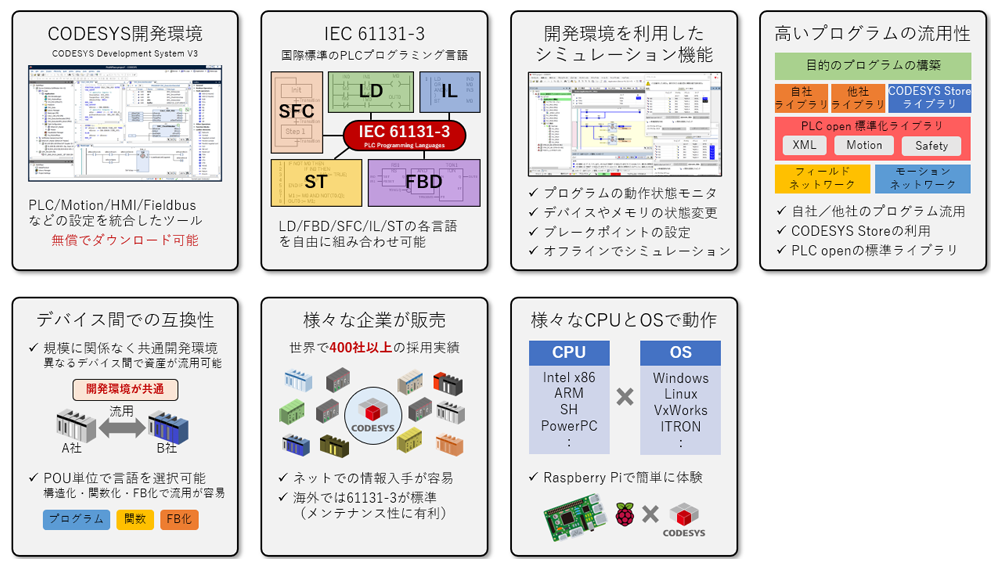

ソフトウェアPLCである「CODESYS」は、プログラムを開発するための開発環境(IDE)とプログラムが動作するための実行環境(Runtime)によって構成されます。

プログラムを開発するためのCODESYS統合開発環境は無償提供されており、導入時のコストや習得のための敷居も低くなっています。

CODESYSランタイムは様々なCPUとOSで動作させることができるので、色々なメーカから様々なタイプのコントローラが発売されています。ラズベリーパイで動作するランタイムも提供されていて、無償版では起動から2時間動作させることができ手軽にプログラミングを試してみることができます。

リモートI/Oの活用事例の紹介

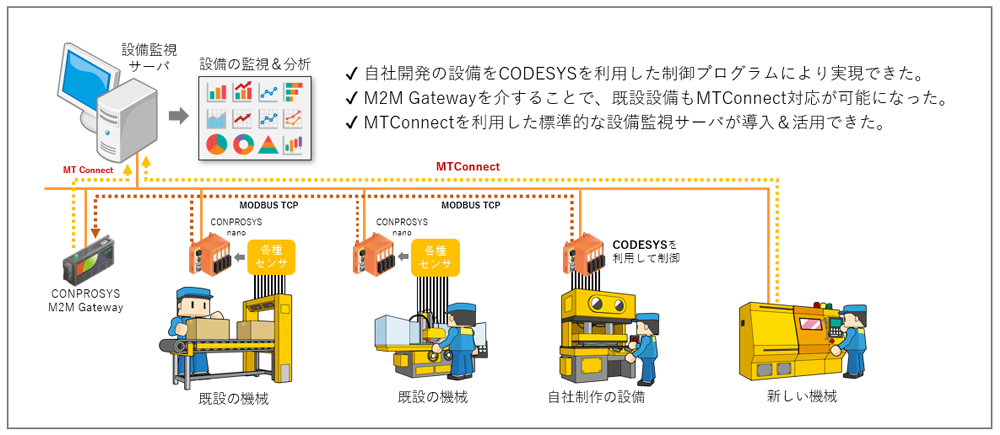

下記の事例は、IoT非対応の工場設備の設備監視でのリモートI/O活用事例です。

最新の設備には、IoTシステムへの接続も考慮されたネット対応可能な設備もあるので、簡単にIoTに対応できます。しかし、古くから利用している既設設備の対応は難しいと思われており、自社開発で既設設備をネット対応するのはコストが増大する可能性もあります。

IoT非対応の工場設備の設備監視

IoT非対応の工場設備の設備監視

この事例では、PLCがない設備にはセンサを追加し信号入力用にCONPROSYS® nanoシリーズを活用することで、導入コストを抑えながら、より多くの設備をIoT化することに成功しています。

CONPROSYS® nanoシリーズの他にも、既存のPLCに接続して簡単にIoTに対応できる「CONPROSYS® M2M Gateway」も活用されています。

まとめ

このコラムでは、リモートI/Oによる省配線と分散制御について説明をしました。

産業分野でのDX化が進んでおり、工場でIoTデバイスの増加に伴い、様々な課題が顕在化しています。

- 入出力信号が増えれば、それらの信号を収める制御盤が大きくなる。

- 離れた場所への大量の配線工事は費用が増大する。

- 導入後の機能改善などでの信号の追加や、維持管理のメンテナンス性が悪い。

などが課題となります。

リモートI/Oや分散制御を適切に利用することで、

- 配線ケーブルの量が減らせて、配線工事を削減できる。

- センサの追加やI/O機器の増設の際に拡張が簡単。

- 合わせて分散制御を利用すれば信号処理やモジュール化も実現可能。

などのメリットがあります。

IoTやDXといった取り組みは企業の成長のためのカギとなっています。CONPROSYS® nanoシリーズは、予算が限られているIoT化の取り組みであっても、導入可能なコストでIoTに必要な機能を提供しています。業務におけるデジタル技術の活用のなかで、リモートI/Oの活用を検討されてはいかがでしょうか。

コンテックでは、長年培ってきた電子機器製造のノウハウと、最新のクラウド技術の活用など、お客様に安心して導入して頂ける製品の提供を行っています。

関連コンテンツ

技術コラムへ戻る